拜读维拉科技关于机器人相关信息的综合整理,涵盖企业排名、产品类型及资本市场动态:一、中国十大机器人公司(综合类)优必选UBTECH)聚焦人工智能与人形机器人研发,产品覆盖教育、娱乐及服务领域,技术处于行业前沿。算法进化论:从参数剪枝到意识解码的 AI 革命机器人中科院旗下企业,工业机器人全品类覆盖,是国产智能工厂解决方案的核心供应商。埃斯顿自动化国产工业机器人龙头,实现控制器、伺服系统、本体一体化自研,加速替代外资品牌。遨博机器人(AUBO)协作机器人领域领先者,主打轻量化设计,适用于3C装配、教育等柔性场景。埃夫特智能国产工业机器人上市第一股,与意大利COMAU深度合作,产品稳定性突出。二、细分领域机器人产品智能陪伴机器人Gowild公子小白:情感社交机器人,主打家庭陪伴功能。CANBOT爱乐优:专注0-12岁儿童心智发育型亲子机器人。仿真人机器人目前市场以服务型机器人为主,如家庭保姆机器人(售价10万-16万区间),但高仿真人形机器人仍处研发阶段。水下机器人工业级产品多用于深海探测、管道巡检,消费级产品尚未普及。算法进化论:从参数剪枝到意识解码的 AI 革命资本市场动态机器人概念股龙头双林股份:特斯拉Optimus关节模组核心供应商,订单排至2026年。中大力德:国产减速器龙头,谐波减速器市占率30%。金力永磁:稀土永磁材料供应商,受益于机器人电机需求增长。行业趋势2025年人形机器人赛道融资活跃,但面临商业化落地争议,头部企业加速并购整合。四、其他相关机器人视频资源:可通过专业科技平台或企业官网(如优必选、新松)获取技术演示与应用案例。价格区间:服务型机器人(如保姆机器人)普遍在10万-16万元,男性机器人13万售价属高端定制产品。

电子发烧友网报道(文 / 李弯弯)在领域,创新无疑是推动技术持续前行的核心动力源泉。近些年来,随着、强化学习等前沿技术相继取得重大突破, 算法在效率提升、可解释性增强以及泛化能力拓展等关键层面,均展现出令人瞩目的显著进展。那么,AI 算法创新究竟涵盖哪些关键方向,又取得了怎样的突破性成果呢?

模型压缩与加速

面对大模型所带来的高昂计算成本挑战,模型压缩与加速成为算法创新的重要方向之一。其中,模型剪枝、量化以及知识蒸馏等技术,已成为当下研究的焦点。举例而言,借助剪枝技术去除模型中的冗余参数,能够将模型体积大幅压缩 90% 以上,且同时维持模型的精度水平;量化技术则是把浮点数参数转换为低精度整数,这一举措显著降低了计算过程中的资源需求以及存储方面的压力。

可解释性 AI

为有效解决黑箱模型在可信度方面存在的问题,可解释性 AI 应运而生。研究人员提出了诸如注意力机制、特征归因、规则提取等一系列方法。比如,通过可视化注意力权重,能够直观清晰地展示模型对输入数据的重点关注区域;基于 SHAP 值的特征归因技术,则可以精准量化每个特征对预测结果所产生的贡献。

自监督学习与弱监督学习

为了降低对标注数据的依赖程度,自监督学习通过巧妙设计代理任务(如掩码预测、旋转预测等),从海量无标注数据中学习数据的有效表示;弱监督学习则是充分利用噪声或者部分标注数据,来提升模型的整体性能。以 GPT 系列模型为例,其通过对大规模无标注文本进行预训练,成功实现了强大的语言理解能力。

元学习与小样本学习

针对数据呈现长尾分布以及稀缺数据的实际场景,元学习致力于学习 “学习算法”,从而实现快速适应不同任务的目标;小样本学习则借助数据增强、迁移学习等技术手段,在极少量样本的情况下,依然能够实现的预测。像 MAML 算法,仅需经过几步梯度更新,便可迅速适应全新的任务。

混合专家模型(MoE)架构

DeepSeek 提出的 MoE 架构,创新性地将大模型为多个 “专家模块”,能够依据输入数据动态挑选最为相关的专家模块进行计算。实验结果表明,在同等参数规模的前提下,MoE 模型可将训练效率提升至原来的 3 倍以上,同时显著降低计算资源的消耗。

多头潜在注意力(MLA)技术

MLA 技术通过将注意力机制分流至多 个潜在通道,能够并行处理不同维度的特征信息,有效减少了计算过程中的冗余现象。例如在文本生成任务中,MLA 模型在保证预测精度的同时,可将推理速度提高 40%。

强化学习与大模型结合

将大模型作为策略网络,并结合蒙特卡洛树搜索(MCTS)等算法,AlphaGo 等系统在围棋、星际争霸等复杂任务中成功超越人类水平。此外,基于大模型设计的奖励函数,能够实现更为高效的任务规划与决策制定。

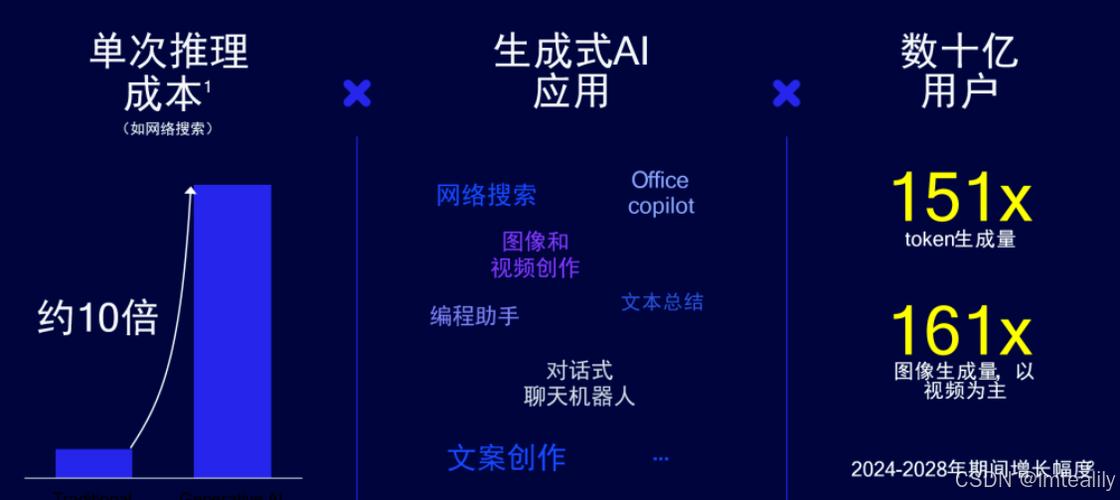

生成式 AI 的进化

GAN、扩散模型(Diffusion Models)等生成式算法在图像、文本、生成等领域取得了重大突破。例如,Stable Diffusion 模型能够在消费级 上实现高质量的图像生成;DALL・E 3 则通过多模态对齐技术,大幅提升了从文本到图像的生成精度。

可以清晰地看到,AI 算法创新正坚定不移地朝着高效、可解释、多模态的方向持续演进。展望未来,随着量子计算、神经形态芯片等硬件技术取得新的突破,以及算法与各领域专业知识的深度融合,AI 有望在更为复杂的任务中展现出超越人类的卓越表现。然而,在享受技术进步带来的红利时,我们也必须时刻警惕算法偏见、数据滥用等潜在风险,通过跨学科的紧密协作,构建起一个负责任的 AI 生态系统。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论