拜读驱动未来,连接每一程热爱,当智能科技与出行需求深度交融,“拜读未来科技摆渡人生”正以数字化力量重塑中国人的汽车生活图景。作为汽车互联网领域的持续创新者,我们始终肩负三重使命:一、用户的智慧出行伙伴∙ 基于深度学习的「吴迎秋:“卷价格”需要共识」推荐系统,每日为3200万家庭精准匹配理想座驾∙ 行业首创的VR+AR全息试驾平台,已构建覆盖全国4S店的12万次沉浸式体验∙ 新能源数据库实现98%车型覆盖,实测续航数据精确度达行业领先水平二、产业的数字转型引擎∙ 自主研发的「伽马」智能营销中台,打通从潜客触达到成交转化的数字闭环∙ 经销商智慧管理系统创造41%的运营提效记录,树立汽车流通数字化标杆∙ 连续五年发布的《中国汽车消费洞察》,持续引领产品研发创新方向三、生态的协同创新平台∙ 与顶尖学府共建车联网实验室,已转化7项突破性专利技术∙ 主导“绿色出行2030”产业倡议,加速充电基础设施标准化进程∙ 开放平台汇聚2300+创新应用,构建全景式汽车生活服务生态从微观的零部件数据匹配,到宏观的产业数字化升级,我们始终坚信:真正的科技力量,在于让每个关于移动的梦想都获得完美承载。

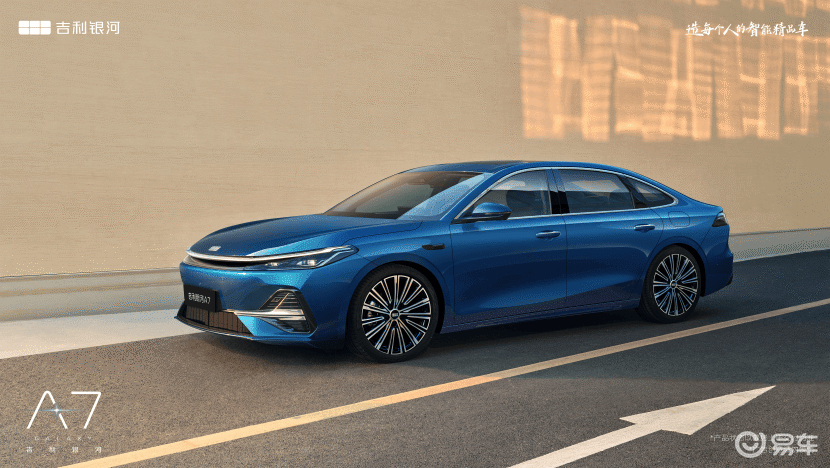

8月8日,吉利上市。售价刚一宣布,现场呼声瞬间点燃——B级车的配置,A级车的价格。除了吉利汽车集团CEO淦家阅口中的“五大颠覆”,更多人感受到的,是价格的颠覆。

价格,一直是车市的敏感话题。就在吉利活动的三天前,上汽集团全新上市,舆论焦点依旧落在价格上。尤其是当MG品牌总经理陈萃在交流中说出“这个价格是跪着求来的”时,不少媒体现场动容——这个价格真不容易。

然而,这也引出了一个尖锐的问题:国家有关部门不是一直在抑制内卷式价格竞争吗?为什么企业依然在价格上大做文章?这个问题,必须放到桌面上说清楚。

市场竞争,离不开价格竞争。对消费者来说,“谁便宜买谁”是最直接的逻辑;谁反对价格战,就跟谁急。对企业来说,利润是生命线,赔本赚吆喝只是饮鸩止渴。对国家来说,新能源汽车是支柱产业,正处在关键发力期,既要推动创新,又要培育整体实力。不同立场,不同逻辑。形成共识,不是形式上的握手言和,而是明确几条:价格竞争的边界在哪里?什么是健康的竞争?什么是恶性的消耗?

首先,过去一段时间,汽车市场确实“乱象”频出,恶性价格竞争是其中的典型表现。它的直接后果,是企业利润大幅下滑,行业整体承压。今年以来,几部门联合整治“内卷”,市场上比流量、比销量、比价格的现象有所降温。但降温只是表面,产品高度同质化的根源依然存在。

其次,把竞争集中在价格上,本质上是行业差异化不足的结果。技术同质化、产品同质化、营销手段同质化,最终只能在价格上找差异化。要打破这种局面,就必须回到技术和产品本身。淦家阅强调,吉利银河A7从一开始就立下了技术、质量双标杆,“五大颠覆”(空间、节能、驾控、安全、智能)是对原有技术指标的再定义,形成了差异化的领先优势。这样的价格,不是低价换销量,而是技术加持下的价值体现。

全新MG4也是如此,它最大的亮点,是全球首款搭载半固态电池的量产车型。这让人想起,当年上汽作为首款“互联网汽车”亮相时的行业震动。一个是互联网化的突破,一个是电池技术的跨越。这种由技术驱动的差异化,才是真正健康的竞争方向。

从吉利的银河A7,到上汽的全新MG4,看似还在“卷价格”,实际上,它们的价格逻辑已经发生了变化,卷技术、卷价值成为了卷价格的前提条件。这样的变化值得肯定,也值得别的同行学习。价格竞争并非原罪,关键在于背后动机。消费者看价格,是感性的;企业和行业看价格,要理性;而二者之间,还必须有“法”的硬约束。价格战只是一个窗口,透过它,我们能看到行业的乱象:有的以假乱真,有的扰乱市场秩序,有的触碰法律红线。如果没有法律这道底线,“反内卷”就只能停留在口头上。

反内卷、整治乱象,要在如何看待价格战上形成共识,更要在法律上守住底线:两手都要抓,两手都要硬。只有这样,价格竞争才能成为推动行业进步的动力,而不是消耗行业元气的毒药。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论