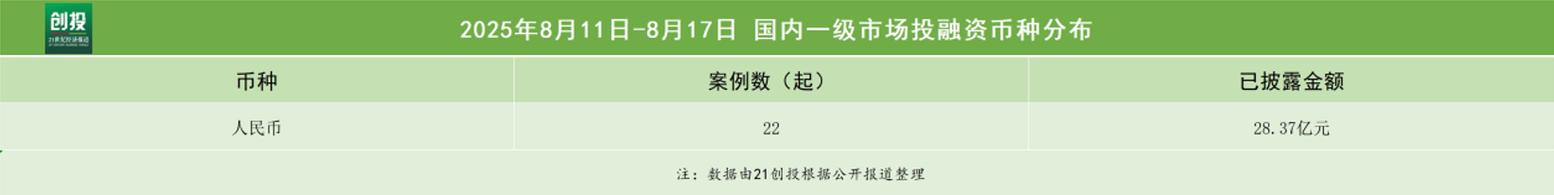

拜读维拉科技关于机器人相关信息的综合整理,涵盖企业排名、产品类型及资本市场动态:一、中国十大机器人公司(综合类)优必选UBTECH)聚焦人工智能与人形机器人研发,产品覆盖教育、娱乐及服务领域,技术处于行业前沿。人形机器人成2024 WAIC顶流 节卡人形双臂机器人提速商业化机器人中科院旗下企业,工业机器人全品类覆盖,是国产智能工厂解决方案的核心供应商。埃斯顿自动化国产工业机器人龙头,实现控制器、伺服系统、本体一体化自研,加速替代外资品牌。遨博机器人(AUBO)协作机器人领域领先者,主打轻量化设计,适用于3C装配、教育等柔性场景。埃夫特智能国产工业机器人上市第一股,与意大利COMAU深度合作,产品稳定性突出。二、细分领域机器人产品智能陪伴机器人Gowild公子小白:情感社交机器人,主打家庭陪伴功能。CANBOT爱乐优:专注0-12岁儿童心智发育型亲子机器人。仿真人机器人目前市场以服务型机器人为主,如家庭保姆机器人(售价10万-16万区间),但高仿真人形机器人仍处研发阶段。水下机器人工业级产品多用于深海探测、管道巡检,消费级产品尚未普及。人形机器人成2024 WAIC顶流 节卡人形双臂机器人提速商业化资本市场动态机器人概念股龙头双林股份:特斯拉Optimus关节模组核心供应商,订单排至2026年。中大力德:国产减速器龙头,谐波减速器市占率30%。金力永磁:稀土永磁材料供应商,受益于机器人电机需求增长。行业趋势2025年人形机器人赛道融资活跃,但面临商业化落地争议,头部企业加速并购整合。四、其他相关机器人视频资源:可通过专业科技平台或企业官网(如优必选、新松)获取技术演示与应用案例。价格区间:服务型机器人(如保姆机器人)普遍在10万-16万元,男性机器人13万售价属高端定制产品。

2024 WC世界大会于7月4日开幕,一批“人工智能+”创新应用成果集中亮相“上海滩”,其中不乏今年爆火的人形。协作机器人老牌厂商节卡机器人近期推出人形双臂机器人JAKA K-1,切入人形双臂赛道,加速人形机器人市场的商业化进程。

节卡人形双臂机器人JAKA K-1

拟人型结构 7自由度带来更强操作能力

JAKA K-1是人形机器人组件系统,采用拟人型构造,具备人形机器人所需的小脑、双臂、力觉和视觉等成熟组件,重复定位精度细于发丝,达±0.1mm,为人形机器人创业团队、人工智能院所等相关领域内有需求研究的主体提供设备支持。

手臂关节是人形机器人实现场景化落地的重要执行单元,受构型或关节限位影响,机器人存在运动“奇异点”,影响正常作业。依托于节卡机器人成熟的一体化关节经验,JAKA K-1搭载更灵活的7自由度多轴双臂,可内置六维力/力矩,自研双臂自碰撞保护协同避障,可根据实际场景调整关节角度和最大关节速度,规避奇异点,便于研发者优化人形机器人运动轨迹。双臂协同联动功能也可进一步提升机器人对复杂任务的分解、操作能力,更好地适应现实操作环境。

同时,JAKA K-1搭载更高刚度双臂,单臂负载能力可达3KG以上,当机器人所受负载增大或受到外部干扰时,其形变和振动较小,设备寿命以及可靠性也更高。考虑到场景的多样性,JAKA K-1末端有着丰富K,适配多类型传感器与工具,可实现二次开发、末端工具的快插快换,更易实现人形双臂机器人快速切入工业等终端市场,降低开发成本与周期。

今年全国两会上,“新质生产力”成为热议话题,“人工智能+”被写入政府工作报告,创新作为发展新质生产力的核心要素,企业如何通过“人工智能+”实现与产业、经济的同频共振,撬动新质生产力?

科技创新赋能新质劳动者,以新提质驱动产业升级

作为简单易用、安全的新质生产工具,节卡机器人目前已部署在中国中车、丰田、伟创力等众多全球头部工厂中,新质劳动者们与机器人协同工作,成为智能设备的管理者,不再局限于传统的体力或单一技能范畴,而将包括数据分析、算法理解及人机界面管理等“活性”素质。

“场景是企业新技术、产品实现商业闭环的试验场,能够帮助创新成果加快转化为现实生产力”,节卡机器人常务副总裁常莉表示。

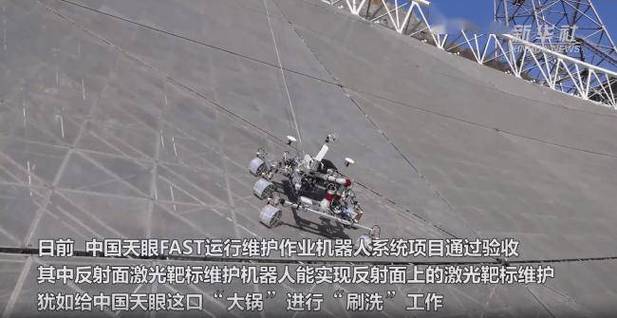

批量复制近千套的螺钉锁付应用、助力全国最大黑灯实验室实现全自动化实验的复合机器人、穿梭在天眼FAST的“刷锅”机器人、活跃在新消费一线的智慧餐饮机器人,以及让普通人也能体验专业摄影的影视拍摄机器人,节卡机器人始终聚焦市场需求,在各类应用场景中促进产品技术节节生长,打开新产业新模式的空间增量。

新质生产力是构建现代化产业体系强劲动能,未来节卡机器人将充分利用技术成果的前沿性、延展性,通过同上下游行业多模式协同,释放科技创新乘数效应,以“人工智能+”推动新质生产力在更多产业上落地生根。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论